L’innovazione organizzativa e i suoi paradossi

L’innovazione è uno dei concetti più importanti da misurare dei nostri tempi e, contestualmente, fra i più ambigui e difficili da definire. Negli ultimi anni è diventata una sorta di stella polare, che orienta governi, istituzioni internazionali, imprese private, terzo settore, comunità scientifica e società civile, intesa nel suo insieme. Le persone si dicono sempre […]

L’innovazione è uno dei concetti più importanti da misurare dei nostri tempi e, contestualmente, fra i più ambigui e difficili da definire. Negli ultimi anni è diventata una sorta di stella polare, che orienta governi, istituzioni internazionali, imprese private, terzo settore, comunità scientifica e società civile, intesa nel suo insieme.

Le persone si dicono sempre favorevoli all’innovazione: la nozione, infatti, ha una connotazione positiva, capace di trasmettere qualcosa di moderno, affascinante, sorprendente, che crea un punto di discontinuità con il passato – per definizione, da superare – e che, di conseguenza, deve essere sostenuto senza alcuna remora.

Il senso comune del concetto, che si è sedimentato nelle società contemporanee, fa sì che l’espressione ‘innovazione negativa’ rappresenti, di fatto, un ossimoro. La retorica che accompagna l’innovazione ha finito per trasformarla in una sorta di mantra, ossia in una ‘religione industriale’ (Valéry, 1999), in cui riporre la propria fiducia, nella speranza di un futuro migliore.

A dispetto della sua antica accezione negativa (Lepore, 2014), l’innovazione ha gradualmente sostituito il concetto di progresso, che aveva dominato le società occidentali a partire dall’Illuminismo, finendo per legare il suo significato allo scoppio dei conflitti mondiali e alle atrocità del Novecento. Le nozioni di progresso e innovazione risultano tuttora collegate fra loro e, non di rado, specie in alcuni settori, vengono erroneamente utilizzate come sinonimi.

Negli ultimi anni, questa etichetta ha ottenuto un enorme successo, come testimonia l’aumento del numero di libri in cui compare, almeno una volta, il vocabolo, l’innovazione è diventata un pivotal concept delle nostre società.

I risultati dei motori di ricerca specializzati permettono di cogliere appieno la progressiva diffusione del concetto in ambito accademico: il grande numero di contributi sull’innovazione è stato pubblicato dopo il 1960 e la stragrande maggioranza di questi dopo il 2000.

Il bias positivo che contraddistingue l’innovazione ha influenzato in maniera evidente anche gli innovation studies. Fino a oggi, infatti, la stragrande maggioranza dei contributi sull’innovazione ha trascurato l’analisi dei suoi possibili effetti perversi, disfunzionali e paradossali.

Analogamente a quanto avviene nella società, in letteratura, l’innovazione è sempre stata considerata come qualcosa di favorevole e auspicabile, in grado di risolvere i problemi di funzionamento e aumentare le performance di qualsiasi contesto organizzativo.

La ricerca su questi temi ha, pertanto, preso in considerazione soltanto una ‘faccia della luna’, senza esplorare, invece, il ‘lato oscuro’ dell’innovazione.

Il dibattito sull’innovazione

A partire dalla metà degli Anni 60, l’innovazione si è trasformata da tema di nicchia a capo di indagine circoscritto e riconoscibile, attirando gli interessi di una moltitudine di ricercatori, di diversa provenienza disciplinare (Downs e Mohr, 1976; Rogers, 1983). Nel corso del tempo, l’evoluzione del dibattito ha fatto emergere almeno sette questioni, che è opportuno richiamare e discutere:- la differenza fra invenzione e innovazione;

- la differenza fra cambiamento e innovazione;

- la percezione della novità;

- la problematica relazione fra innovazione e performance;

- i fattori che possono favorire o ostacolare l’innovazione;

- la diffusione dell’innovazione;

- l’adozione oppure il rifiuto dell’innovazione.

L’articolo integrale è pubblicato sul numero di Novembre-Dicembre 2019 di Sviluppo&Organizzazione.

Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)

Categoria: Organizzazione

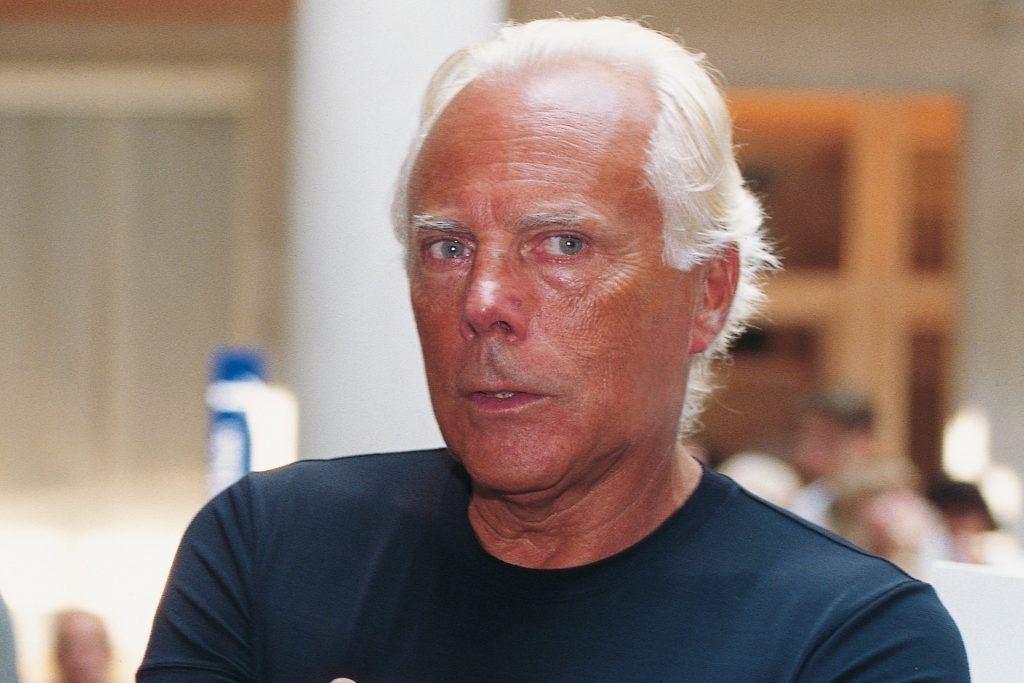

Addio a Giorgio Armani, Re della moda

È morto oggi, a 91 anni, Giorgio Armani, figura di riferimento nel mondo dell’alta moda e padre dell’omonima maison, fondata esattamente 50…

Turani, l’ex Direttore Editoriale della ESTE nel Famedio di Milano

È stato Vicepresidente e Direttore Editoriale della casa editrice ESTE (l’editore anche del nostro quotidiano). E ora è stato inserito nel…

ESTE+, la nuova dimensione della crescita professionale

Oltre 60 anni di esperienza nella produzione di contenuti di cultura d’impresa al servizio di imprenditori e manager. Dalla fine degli Anni…

App ESTE, un grande successo di pubblico

In pochi mesi dal lancio di aprile 2023, l’App ESTE ha già raggiunto numeri notevoli: 41mila schermate visualizzate, circa 700 download e 2mila…