Anche i Millennial hanno un’etica

La pandemia che stiamo attraversando, unitamente alla vera e propria rivoluzione digitale in cui siamo immersi, ci ha posti di fronte a un tema dibattuto dalla filosofia sin dalle origini di essa, ma che, sinora, aveva trovato applicazione solo in campi limitati delle nostre esistenze. La tecnocrazia, il “Governo dei tecnici” era stata teorizzata da […]

La pandemia che stiamo attraversando, unitamente alla vera e propria rivoluzione digitale in cui siamo immersi, ci ha posti di fronte a un tema dibattuto dalla filosofia sin dalle origini di essa, ma che, sinora, aveva trovato applicazione solo in campi limitati delle nostre esistenze. La tecnocrazia, il “Governo dei tecnici” era stata teorizzata da Platone ne La Repubblica, prendendo in considerazione un “Governo dei filosofi”. Ma, in quel caso, l’etica era parte integrante dei requisiti. Con l’Illuminismo prima, con il Socialismo di Engels poi, accadde che la forma di governo tecnocratica venisse auspicata come la migliore possibile.

Con gli anni, anche la letteratura distopica si è appropriata di queste teorie, che hanno trovato inaspettato seguito nelle circostanze attuali, in cui l’emergenza sanitaria ha messo in luce proprio il dibattito tra i decisori politici e i medici e scienziati chiamati a cercare di risolvere il problema. In questo scenario, cui fa da contorno il crescente e inarrestabile sviluppo tecnologico, è necessario che l’etica accompagni le scelte, perché ogni uomo è chiamato a interrogarsi sui limiti legati allo sviluppo e alla sostenibilità che il progresso porta con sé.

Anche Wikipedia, edizione italiana, si rivela essere, per i giovani intervistati, una fonte autorevole. Ben il 67% la utilizza come tale, mentre il 56% verifica tramite altre fonti le notizie che riceve su WhatsApp. Non è una sorpresa che per il 70% dei ragazzi il social più utilizzato sia Instagram: Facebook segue con un misero 22%. Si conferma quindi la predilezione per l’immagine, a discapito della parola scritta o orale.

Anche Wikipedia, edizione italiana, si rivela essere, per i giovani intervistati, una fonte autorevole. Ben il 67% la utilizza come tale, mentre il 56% verifica tramite altre fonti le notizie che riceve su WhatsApp. Non è una sorpresa che per il 70% dei ragazzi il social più utilizzato sia Instagram: Facebook segue con un misero 22%. Si conferma quindi la predilezione per l’immagine, a discapito della parola scritta o orale.

L’aspetto forse più rilevante è che i social non sono concepiti dagli intervistati come un luogo di libertà di espressione, ma di controllo. Eppure, sono spazi virtuali in cui dovremmo esercitare dei diritti di cittadinanza, come osserva Francesco Varanini, Presidente di Assoetica e Direttore di Persone&Conoscenze, che ha commentato i risultati della ricerca. La generazione che noi adulti percepiamo come particolarmente libera, dunque, si sente invece sotto i riflettori.

L’aspetto forse più rilevante è che i social non sono concepiti dagli intervistati come un luogo di libertà di espressione, ma di controllo. Eppure, sono spazi virtuali in cui dovremmo esercitare dei diritti di cittadinanza, come osserva Francesco Varanini, Presidente di Assoetica e Direttore di Persone&Conoscenze, che ha commentato i risultati della ricerca. La generazione che noi adulti percepiamo come particolarmente libera, dunque, si sente invece sotto i riflettori.

Come osserva Varanini, gli esiti della ricerca, dunque, ci consentono di comprendere cosa abbia davvero valore per i giovani, quali siano gli aspetti che li attraggono in un posto di lavoro, in un’azienda, su quali aspetti dell’innovazione tecnologica si concentreranno gli studi che verranno.

Come osserva Varanini, gli esiti della ricerca, dunque, ci consentono di comprendere cosa abbia davvero valore per i giovani, quali siano gli aspetti che li attraggono in un posto di lavoro, in un’azienda, su quali aspetti dell’innovazione tecnologica si concentreranno gli studi che verranno.

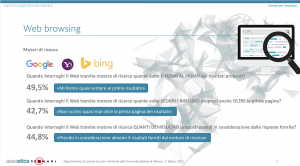

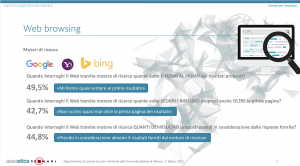

Secondo Di Costanzo, l’altro aspetto interessante dell’analisi riguarda la ricerca di informazioni. Se è vero che i più si fermano ai primi risultati del motore di ricerca e difficilmente approfondiscono con altre fonti le notizie, è altrettanto vero che non si tratta, a suo avviso, di superficialità, ma di una certa ‘pigrizia’ nell’utilizzo di questi strumenti: sono usati, cioè, per cercare risposte immediate su curiosità banali o informazioni molto pratiche (i quesiti esistenziali e le cose importanti della vita, ancora, non passano dai social né dai motori di ricerca). Ecco perché è ancora fondamentale che gli adulti siano veri educatori di questi giovani. Se la comunicazione passa ormai per lo più attraverso i social, l’educazione, invece, è ancora questione di rapporti di fiducia intergenerazionali.

Secondo Di Costanzo, l’altro aspetto interessante dell’analisi riguarda la ricerca di informazioni. Se è vero che i più si fermano ai primi risultati del motore di ricerca e difficilmente approfondiscono con altre fonti le notizie, è altrettanto vero che non si tratta, a suo avviso, di superficialità, ma di una certa ‘pigrizia’ nell’utilizzo di questi strumenti: sono usati, cioè, per cercare risposte immediate su curiosità banali o informazioni molto pratiche (i quesiti esistenziali e le cose importanti della vita, ancora, non passano dai social né dai motori di ricerca). Ecco perché è ancora fondamentale che gli adulti siano veri educatori di questi giovani. Se la comunicazione passa ormai per lo più attraverso i social, l’educazione, invece, è ancora questione di rapporti di fiducia intergenerazionali.

I giovani considerano i social come spazio di controllo

In particolare, è recente la ricerca di Assoetica sul tema “giovani e tecnologia”, svolta per indagare alcuni aspetti legati proprio all’etica del digitale, così come percepiti dai cosiddetti Millennial. La survey, gestita in collaborazione con l’istituto di ricerca Scenari, ha indagato un campione rappresentativo di giovani dai 18 ai 30 anni, equamente distribuito per provenienza geografica e per genere. Tramite un questionario – somministrato in modalità Cati e Cawi, cioè in via telematica e telefonica – è stato svolto lo studio sugli atteggiamenti e sensazioni di fronte alla novità digitale. I dati più interessanti emersi riguardano anzitutto il valore di auctoritas conferito dai giovani ai vari motori di ricerca sul web: quasi il 50% ha dichiarato di fermarsi al primo risultato delle ricerche, senza scorrere altre pagine. Quasi altrettanti, però, hanno asserito di leggere almeno quattro risultati. In questa scoperta si inserisce la necessità di sfatare il mito della neutralità degli algoritmi. Sappiamo bene che i posizionamenti di Google e degli altri colossi richiedono risorse, investimenti, tecnica e che nessuno può dire di conoscere bene i meccanismi che li regolano. Anche Wikipedia, edizione italiana, si rivela essere, per i giovani intervistati, una fonte autorevole. Ben il 67% la utilizza come tale, mentre il 56% verifica tramite altre fonti le notizie che riceve su WhatsApp. Non è una sorpresa che per il 70% dei ragazzi il social più utilizzato sia Instagram: Facebook segue con un misero 22%. Si conferma quindi la predilezione per l’immagine, a discapito della parola scritta o orale.

Anche Wikipedia, edizione italiana, si rivela essere, per i giovani intervistati, una fonte autorevole. Ben il 67% la utilizza come tale, mentre il 56% verifica tramite altre fonti le notizie che riceve su WhatsApp. Non è una sorpresa che per il 70% dei ragazzi il social più utilizzato sia Instagram: Facebook segue con un misero 22%. Si conferma quindi la predilezione per l’immagine, a discapito della parola scritta o orale.

L’aspetto forse più rilevante è che i social non sono concepiti dagli intervistati come un luogo di libertà di espressione, ma di controllo. Eppure, sono spazi virtuali in cui dovremmo esercitare dei diritti di cittadinanza, come osserva Francesco Varanini, Presidente di Assoetica e Direttore di Persone&Conoscenze, che ha commentato i risultati della ricerca. La generazione che noi adulti percepiamo come particolarmente libera, dunque, si sente invece sotto i riflettori.

L’aspetto forse più rilevante è che i social non sono concepiti dagli intervistati come un luogo di libertà di espressione, ma di controllo. Eppure, sono spazi virtuali in cui dovremmo esercitare dei diritti di cittadinanza, come osserva Francesco Varanini, Presidente di Assoetica e Direttore di Persone&Conoscenze, che ha commentato i risultati della ricerca. La generazione che noi adulti percepiamo come particolarmente libera, dunque, si sente invece sotto i riflettori.

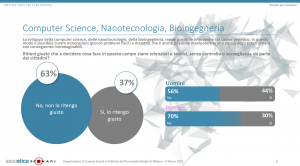

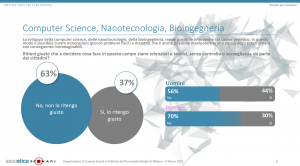

Tanta curiosità verso il progresso scientifico

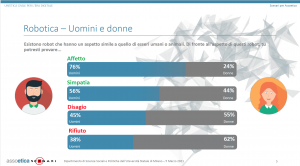

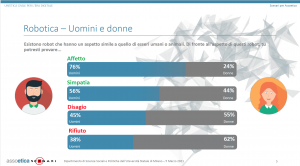

Emerge, su questo, un aspetto interessante: più si analizzano argomenti che riguardano questioni delicate – come la libertà personale e le ingerenze delle Intelligenze Artificiali – e più gli intervistati si dicono infastiditi o preoccupati (il 55% è rappresentato da donne). D’altra parte, la tecnica non cerca la verità, bensì risultati esatti. Come affermava il filosofo Emanuele Severino, “la tecnica non avrà l’ultima parola”: lo stiamo sperimentando oggi nella pandemia, per il tema del contagio, delle cure e dei vaccini. Le teorie diverse vanno sperimentate, ma l’esito sarà solo la scoperta della soluzione più efficace, non della più ‘vera’: ecco perché la tecnologia, senza l’etica, non è per l’uomo e quindi perché neppure i giovani possono trovare la verità nella tecnologia. Dalla ricerca emerge che, in generale, i giovani nutrono una certa curiosità verso il futuro della tecnologia e il progresso scientifico. Tuttavia, contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, gli aspetti etici sono molto rilevanti per i giovani: ben il 63% degli intervistati ritiene che le decisioni sui limiti morali dello sviluppo scientifico e bio-tecnologico non debbano spettare ai tecnici, ma ai cittadini. Quanto meno, gli intervistati ritengono che l’etica dei singoli – anche privi di competenze specifiche – debba avere un peso nelle decisioni che riguardano il progresso scientifico dell’umanità. Come osserva Varanini, gli esiti della ricerca, dunque, ci consentono di comprendere cosa abbia davvero valore per i giovani, quali siano gli aspetti che li attraggono in un posto di lavoro, in un’azienda, su quali aspetti dell’innovazione tecnologica si concentreranno gli studi che verranno.

Come osserva Varanini, gli esiti della ricerca, dunque, ci consentono di comprendere cosa abbia davvero valore per i giovani, quali siano gli aspetti che li attraggono in un posto di lavoro, in un’azienda, su quali aspetti dell’innovazione tecnologica si concentreranno gli studi che verranno.

L’educazione come rapporto di fiducia tra generazioni

Gennaro Di Costanzo, Direttore generale di Scenari, che ha messo a disposizione di Assoetica il lavoro gratuito del team di ricerca per l’indagine, si sofferma in particolare sulla questione di genere che emerge ampiamente dagli esiti: le donne sono meno propense ad accettare che un’intelligenza artificiale possa decidere per loro o interferire nelle loro scelte. Sono meno “intenerite” da robot antropomorfi e meno attratte dalle ingerenze della macchina nella vita umana. Secondo Di Costanzo, l’altro aspetto interessante dell’analisi riguarda la ricerca di informazioni. Se è vero che i più si fermano ai primi risultati del motore di ricerca e difficilmente approfondiscono con altre fonti le notizie, è altrettanto vero che non si tratta, a suo avviso, di superficialità, ma di una certa ‘pigrizia’ nell’utilizzo di questi strumenti: sono usati, cioè, per cercare risposte immediate su curiosità banali o informazioni molto pratiche (i quesiti esistenziali e le cose importanti della vita, ancora, non passano dai social né dai motori di ricerca). Ecco perché è ancora fondamentale che gli adulti siano veri educatori di questi giovani. Se la comunicazione passa ormai per lo più attraverso i social, l’educazione, invece, è ancora questione di rapporti di fiducia intergenerazionali.

Secondo Di Costanzo, l’altro aspetto interessante dell’analisi riguarda la ricerca di informazioni. Se è vero che i più si fermano ai primi risultati del motore di ricerca e difficilmente approfondiscono con altre fonti le notizie, è altrettanto vero che non si tratta, a suo avviso, di superficialità, ma di una certa ‘pigrizia’ nell’utilizzo di questi strumenti: sono usati, cioè, per cercare risposte immediate su curiosità banali o informazioni molto pratiche (i quesiti esistenziali e le cose importanti della vita, ancora, non passano dai social né dai motori di ricerca). Ecco perché è ancora fondamentale che gli adulti siano veri educatori di questi giovani. Se la comunicazione passa ormai per lo più attraverso i social, l’educazione, invece, è ancora questione di rapporti di fiducia intergenerazionali.

L’articolo integrale è pubblicato sul numero di Maggio 2021 della rivista Persone&Conoscenze.

Per informazioni sull’acquisto scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)

Categoria: Scenari macroeconomici

Addio a Giorgio Armani, Re della moda

È morto oggi, a 91 anni, Giorgio Armani, figura di riferimento nel mondo dell’alta moda e padre dell’omonima maison, fondata esattamente 50…

Turani, l’ex Direttore Editoriale della ESTE nel Famedio di Milano

È stato Vicepresidente e Direttore Editoriale della casa editrice ESTE (l’editore anche del nostro quotidiano). E ora è stato inserito nel…

ESTE+, la nuova dimensione della crescita professionale

Oltre 60 anni di esperienza nella produzione di contenuti di cultura d’impresa al servizio di imprenditori e manager. Dalla fine degli Anni…

App ESTE, un grande successo di pubblico

In pochi mesi dal lancio di aprile 2023, l’App ESTE ha già raggiunto numeri notevoli: 41mila schermate visualizzate, circa 700 download e 2mila…